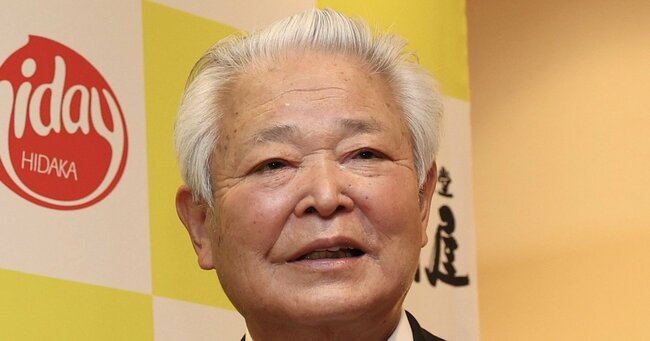

労使関係とはどうあるべきか?の答えを示唆しているように思えてならない、「日高屋会長がクビにした2人の社員「労働基準法に引っかかって裁判にかけられてもいい」と決断したワケ」と称したこの記事の2ページ目がSNSなどで賛否両論を呼んでいる。

《ずっと昔に従業員2人に辞めてもらいました。1人は、若い従業員がまじめに働いている様子を見て、「給料が上がるわけでもないのに、一生懸命やってバカだ」と言い放った。そしてもう1人は、友人との電話中、「俺は吹けば飛ぶようなチンケな店で働いているんだ」と口にしたんです》

《店がせっかくいい雰囲気になっているのに、それを壊す社員にいてもらっては困ります。「人手が足りなくなって、店が回らなくなってもいい。労働基準法に引っかかって裁判にかけられてもいい」。そう考えて、怒りはしないけれど毅然と伝えました。「もう来ないでほしい」。命がけでそう退職を促したんです》

(日経ビジネス『ハイデイ日高・神田正会長が笑顔を絶やさないワケ』2019年6月20日)https://diamond.jp/articles/-/362067?page=2

記事には『一貫して対話を重んじる方針をとった。技術よりも人間性を大切にし、「朝の挨拶」「家族を大事にする心」など、基本的な生活習慣の指導から始めた。』『「人間形成」や「感謝の心」を掲げるハイデイ日高の経営理念、創業時から一貫して「人を育てる」ことに重点を置いてきた。』とある。社員教育による人づくりと同時に、価値観を統一することで会社を成長させたとも言える。その点では労使関係も対立ではなく融和的な家族的雰囲気なのかもしれない。

もっとも、上記のエピソードは「ずっと昔に」というように創成期の手探りの時代のエピソードなのかもしれない。現在は敢えて言挙げせずとも価値観を共有できない従業員は自然と退社していくような雰囲気になっているのかもしれない、そういう意味では企業文化形成に成功したとも言えるだろうし、労使関係の一つの完成形だ。

しかしだ、せっかく記事にあるように『従業員を喫茶店に連れていき、家庭の話を聞きながら信頼を築いてきた。』というぐらいなのだから、そこでなぜクビにすることなく対話をする機会を持たなかったのだろうか?そこでじっくりその従業員の話を聞き、彼(彼女)らの不満を受け止める機会を得られたのではないか?

というのも、私も経験があるが、特にラーメン屋のチェーンは体育会系の雰囲気が幅を利かせたり、オーナー経営者が従業員を大切だの人財だのと口では言いながら、他業種と比較して低い賃金で長時間労働を強いたり、他所では通用しないその店でしか通用しないスキルしか学べない、潰しの効かないキャリアプランしか用意していなかったとかも散見される。労使関係は経営者にとってのみ都合の良い一方的なものとなっている会社もまだまだ多い。

飲食業はたとえ大手であっても、絶対的カリスマオーナーが政治家に転身した某社では過労死自殺で一時期炎上したこともあるし、某中華チェーンの社員が社長に絶叫するような決意表明の動画が流出したりした。なかなか飛び込むには勇気がいる業界だし、逆に他の大企業に就職できないレベルの人ばかり集まっている(筆者の個人的経験)という残念な一面もある。(その点、1970年代、外食業で最も高い給料を出すと言い切り優秀人材の囲い込みを目指した日本マクドナルドの藤田田社長は偉大だった。)

そして、飲食業は小さい個人開業から繁盛して大企業に発展した例が多いため、オーナー経営者の気質はずっと小さいまま、労使関係の感覚も個人店のまま成長していないケースがまだまだ多いのではないか? だから自分の立場と思想哲学を兎角従業員にも共有させようとし、従業員には”経営者の視点を持て”などと指導しながらそれに相応しい裁量も待遇も与えずにいてるところがほとんどではないか? それは経営者にとってのみ「良好な労使関係」とは言えるだろう。

そもそも、オーナー経営者と従業員労働者とは利害が相反するのが当然である。

飲食業という労働集約産業では、いかに人件費を管理して抑えるかが経営の重点事項である、一方で労働者としてはいかに短い拘束時間で労少なくかつ多く生活の糧を得られるほど有利になる。職場環境の改善にも設備投資が必要だ。昔話の”飯を食わない嫁”は頭の後ろの口でご飯を食べていた妖怪だったし、従業員にしても面従腹背で不正を働く輩も出てくる可能性だってある。あまり経営者にとっての都合ばかり押し付けても結果として逆襲されることだってある。

件の2人クビにした従業員だって同じかもしれない。ここに労使関係改善へのヒントがある。

「給料が上がるわけでもないのに、一生懸命やってバカだ」というのは、

努力が待遇に反映されない人事制度への不満があったのかもしれない。

日高屋会長はその人の話を喫茶店で聞いた上で、従業員の頑張りを正当に評価して処遇に反映できるような人事評価システムへと改善するチャンスを、その当時逃したのかもしれない。

「俺は吹けば飛ぶようなチンケな店で働いているんだ」というのは、

でもその小さな店が成長することが、従業員にもメリットがあるという成長への還元がされる制度だったら?

逆に日高屋の将来へ向けて成長の夢を熱く語るとともにその夢を共有できるように動機づけできたかもしれない。

また従業員持株会や暖簾分け制度へのアイディアに繋げ、経営者と従業員で企業成長への利害を共有できる仕組みづくりのチャンスを、その当時逃したのかもしれない。

もはや少子高齢化待ったなし、人手不足の時代。労働力が確保できなくなって倒産する企業すら出てくる時代である。

なのに、お客様第一主義を掲げ、お客様のクレームを潜在的な需要と捉えてサービス向上やマーケティングのヒントにする経営者は多い一方、従業員の不平不満を一方的に切り捨ててしまう経営者はまだまだ多い。

ここで、従業員の不満は、黙らせるのではなく、かといって労使紛争に発展させることなく、吸い上げて人事労務システムの改善に役立てようとポジティブに考えてみてはどうだろうか?

これからの経営は、いかに従業員のモチベーションを上げて生産性を高め、企業の成長に繋げるか?が大きな課題となる。そこに経営のヒントもまた存在するのである。